Démarche scientifique

Démarche scientifique

28/08/2025

Choix des noms scientifiques : entre sérieux, humour et coups bas

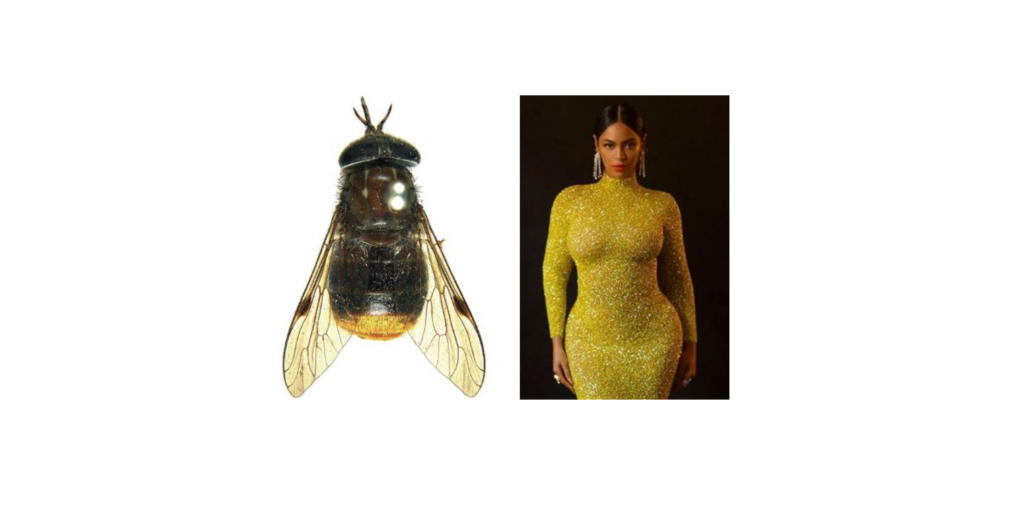

Depuis le XVIIIᵉ siècle, les scientifiques donnent à chaque espèce vivante un nom latin savant. Mais derrière ces appellations parfois austères se cachent des histoires drôles, des hommages, des coups bas… et même quelques clins d’œil à la pop culture !