L'érosion de la biodiversité

La biodiversité, richesse essentielle de notre planète, est aujourd’hui gravement menacée. L’activité humaine est responsable d’un déclin rapide et sans précédent du nombre d’espèces et d’écosystèmes. Quelles en sont les causes ? Pourquoi faut-il préserver cette diversité du vivant ? Comment pouvons-nous agir ?

Qu’est-ce que la biodiversité ?

Le terme « biodiversité » est apparu en 1980. Il englobe trois niveaux d’organisation du vivant :

- La diversité génétique : variations entre individus au sein d’une même espèce.

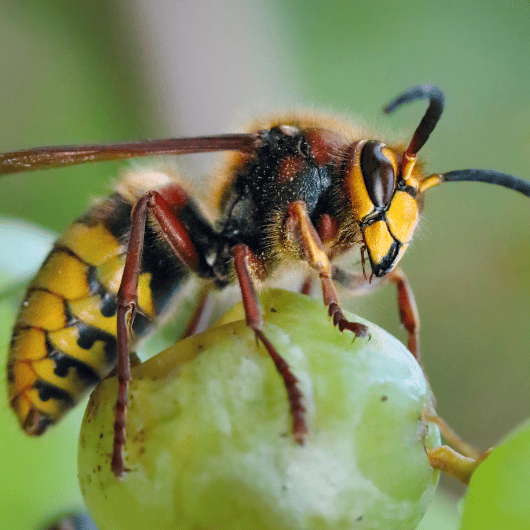

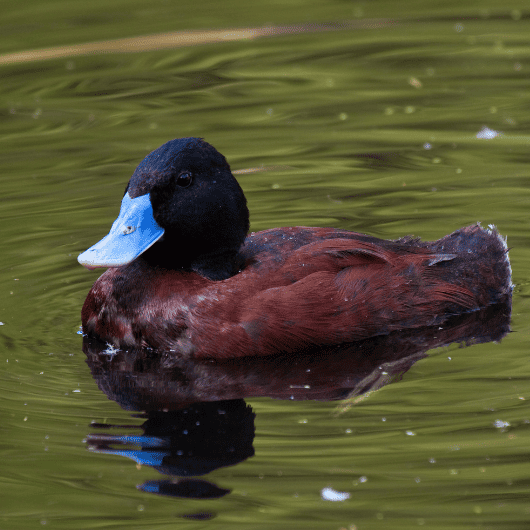

- La diversité spécifique : variété des espèces (animaux, végétaux, champignons, bactéries, virus, etc.).

- La diversité écosystémique : diversité des milieux naturels (forêts, récifs coralliens, zones humides, etc.), incluant les interactions entre espèces et avec leur environnement.

Comme le GIEC pour le climat, un groupe d’experts, l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), étudie et conseille les gouvernements sur les enjeux liés à la biodiversité.

Pourquoi protéger la biodiversité ?

La biodiversité est essentielle à la vie sur Terre et à nos sociétés.

Elle contribue directement à :

- La production d’oxygène et la régulation du climat.

- L’approvisionnement en nourriture, eau et médicaments.

- Le maintien des écosystèmes dont nous dépendons (pollinisation, fertilité des sols, cycle de l’eau).

- L’innovation technologique via le biomimétisme (ex. : combinaisons inspirées de la peau des requins, Velcro issu de la bardane).

Pourtant, cette biodiversité est en péril : nous assistons à la 6ème extinction de masse, la première causée par une seule espèce : l’humain.

Chiffres clés de l’érosion de la biodiversité

-20%

de réduction de l’abondance des espèces dans les grands habitats terrestres depuis 1900.

1/3

des mammifères marins menacés.

+ 680

espèces de vertébrés disparues depuis le 16ème siècle.

33%

des récifs coralliens en danger.

Les 5 pressions responsables du déclin de la biodiversité

La liste rouge de l’IUCN

La Liste rouge de l’IUCN est un inventaire mondial de plus de 166 000 espèces animales et végétales réparties dans différentes catégories en fonction de l’état de conservation de ces dernières.

Cette liste permet ainsi d’évaluer le risque d’extinction globale de chaque espèce étudiée et est un outil de référence fiable pour connaître les menaces qui pèse sur ces dernières. Pour établir cette liste, des processus reprenant la démarche scientifique ont été élaborés afin de savoir à quelle catégorie une espèce appartient (en fonction de sa taille de population, son taux de déclin, son aire de répartition géographique, son degré de peuplement et de la fragmentation de sa répartition).

Avec le système de la Liste rouge de l’UICN, chaque espèce ou sous-espèce peut être classée dans l’une des neuf catégories suivantes :

- Éteinte (EX),

- Éteinte à l’état sauvage (EW),

- En danger critique (CR),

- En danger (EN),

- Vulnérable (VU),

- Quasi menacée (NT),

- Préoccupation mineure (LC),

- Données insuffisantes (DD),

- Non évaluée (NE).

Des solutions pour enrayer l’érosion de la biodiversité

En résumé

L’érosion de la biodiversité, ce n’est pas qu’un problème pour les espèces animales et végétales : c’est un enjeu qui nous concerne tous. Agriculture, santé, alimentation, climat nous dépendons directement du vivant.

Mais des solutions existent : repenser nos modes de production, protéger les milieux naturels, changer nos habitudes de consommation. Il est encore temps d’agir, à toutes les échelles.

Protéger la biodiversité, c’est protéger notre avenir.