Les nanoplastiques : quand l’infiniment petit s’invite partout

Invisible à l’œil nu mais omniprésent, le nanoplastique est le passager clandestin de l’ère moderne — il se glisse de l’océan jusqu’à l’intérieur de nos cellules, franchissant allègrement les frontières de l’air, de l’eau, des sols… et des organismes vivants.

Nanoplastiques : Késako ?

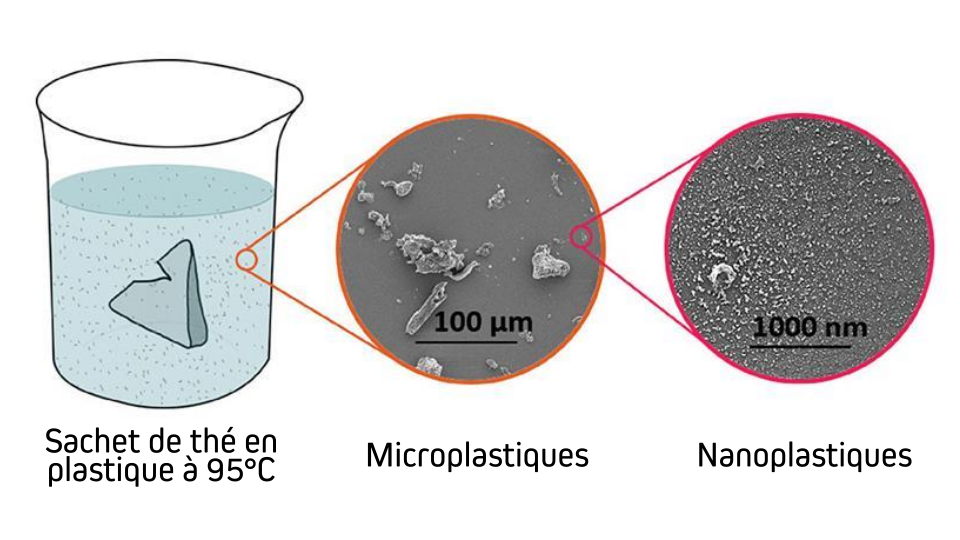

Imaginez un fragment de plastique mille fois plus petit que l’épaisseur d’un cheveu. Les nanoplastiques (NP) mesurent entre 1 et 1 000 nanomètres et se comportent comme des “colloïdes”, c’est à dire qu’ils ne coulent pas, mais ne flottent pas non plus. Ils restent en suspension dans l’eau, prêts à voyager au gré des courants (Gigault et al., 2018 📖).

Ils ont deux origines :

- Primaires : fabriqués volontairement pour des applications spécifiques (cosmétiques, nanocapsules médicales) (Gregory, 1996 📖).

- Secondaires : issus de la fragmentation des gros plastiques — bouteilles, fibres textiles, pneus — par l’action du soleil, des vagues, du frottement ou des micro-organismes (Cole et al., 2011 📖).

Longtemps indétectables, les NP ont été repérés grâce à des techniques de pointe de partout sur Terre.

Sont-ils dangereux ?

Les NP ne sont pas de simples passagers clandestins : ils interagissent avec les organismes qui les croisent… et pas toujours de façon anodine.

Quel est l’état de la recherche actuelle ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? Les premières études sur les NP ne datent que d’une dizaine d’années, mais elles se multiplient. Pourtant, plusieurs obstacles freinent la caractérisation et la compréhension complète de cette pollution :

Manque de standardisation

Actuellement, il n’existe pas de consensus universel sur les protocoles d’échantillonnage et d’analyse des NP. Ce flou peut donc compliquer la comparaison entre les études.

Analyses et quantification

Quantifier des particules nanométriques dans des matrices complexes (eau, sol, tissus biologiques) est extrêmement difficile. Les méthodes actuellement connues ont toutes des limites de taille, de sensibilité ou sont destructives.

Représentativité des études toxicologiques

La majorité des expériences toxicologiques utilisent des particules synthétiques bien définies (ex. billes de polystyrène) et des doses parfois très élevées. Or les particules environnementales sont hétérogènes (mélange de polymères, concentrations variables, recouvertes de biofilm ou de polluants). Il est donc difficile de transposer des résultats obtenus en laboratoire à l’exposition humaine réelle.

Et maintenant ?

Face à cette pollution invisible, la science, la loi et nos habitudes doivent évoluer de concert pour limiter la fuite du plastique.

Côté science

- Améliorer l’échantillonnage et la caractérisation : optimiser et normaliser les protocoles d’échantillonnages et les méthodes analytiques afin d’identifier et quantifier les nanoplastiques dans tous types de milieux et organismes

- Mener des études toxicologiques et épidémiologiques avec des particules représentatives de l’environnement en termes de concentrations, taille et composition chimique.

Côté politique

- La loi AGEC prévoit la suppression des emballages plastiques à usage unique d’ici 2040 en France. A l’heure actuelle, on estime que 50% des déchets dans l’environnement sont des plastiques à usage unique.

- Encourager la réduction à la source (retour des consignes en verre) et améliorer les filières de traitement et recyclage.

- Établir des normes internationales sur les limites sanitaires

Côté citoyen

- De notre caddie à lave linge, chacune de nos décisions peut limiter la pollution invisible

- Limiter sa consommation de plastique : privilégier le vrac, les contenants durables, l’eau du robinet.

- Réduire l’achat de vêtements synthétiques neufs pour freiner le phénomène de fast fashion et la libération de fibres. (les fibres textiles issus de nos habits c’est 700 000 fibres libérées par cycle de lavage 📖)

- Dire non aux pailles, couverts jetables et emballages superflus