BLIC

Quand le plancton part en bloom

Pourquoi BLIC ?

Blooms Like It Colourful ! En français, les efflorescences (planctoniques) aiment la couleur. Derrière cette formule imagée, ce projet scientifique s’intéresse à la diversité du phytoplancton ainsi qu’aux phénomènes de prolifération exponentielle appelés blooms.

Les microalgues, et plus largement le plancton soutiennent l’ensemble des écosystèmes côtiers. Sans plancton, pas d’huîtres, pas de poissons, pas de baleines, pas grand chose quoi ! Ce plancton est donc un maillon essentiel de nos océans. Mieux le connaître, c’est pouvoir mieux le protéger et anticiper les effets des changements que subit l’océan comme les espèces invasives, le réchauffement, la pollution ou la surexploitation des ressources.

Ces premiers changements ont déjà un effet. Certaines espèces disparaissent, d’autres arrivent là où elles n’étaient pas. On observe donc une simplification et une homogénéisation d’écosystèmes auparavant plus riches en espèces différentes.

Mais au fond, est-ce grave ? Est-ce qu’un écosystème composé d’une grande variété d’espèces phytoplanctoniques fonctionnera mieux qu’un écosystème composé de peu d’espèces ? Mais aussi, est-ce que la présence de prédateurs comme le zooplancton affecte cette réponse ?

Ce sont les questions que les scientifiques d’Océanolab se posent.

Fiche d’identité du plancton

Quand on parle de plancton, on ne parle pas d’une famille (proche génétiquement) à proprement parler. On parle d’un groupe qui rassemble des espèces avec pour similarité le fait d’errer au gré des courants dans la colonne d’eau. Mais ces espèces peuvent être très différentes ! On retrouve donc des poissons, des coquillages, des crustacés durant leurs stade larvaire; mais aussi des végétaux, des bactéries ou des virus…

Le plancton est donc ce que l’on appelle un groupe « polyphylétique », c’est à dire qu’il regroupe des espèces en se basant sur leur niche écologique (son milieu de vie et les relations qu’il entretient avec les autres espèces au sein de celui-ci).

1.La photosynthèse : lumière pour produire de l’énergie

2.La chimiosynthèse : éléments chimiques pour produire de l’énergie

Niche écologique

Le plancton rassemble tous les organismes vivant en suspension dans l’eau et ne pouvant se déplacer face au courant.

Habitat

Partout où il y a de l’eau! On le retrouve dans les lacs, rivières, océans, flaques et même dans des gouttes de pluie.

Alimentation

Le phytoplancton utilise la photosynthèse (1) ou la chimiosynthèse (2), le zooplancton consomme des organismes vivants.

Comportement

Le plancton peut réaliser de toutes petites migrations verticales. Il peut utiliser de minuscules cils ou flagelles pour se déplacer.

La démarche scientifique de BLIC

Les écosystèmes marins changent : les zones côtières sont plus polluées, les changements climatiques affectent les eaux et les espèces invasives colonisent ces milieux.

Les populations d’organismes marins tendent à se standardiser et à perdre en diversité.

Au sein des écosystèmes côtiers, le plancton est la base des réseaux alimentaires. Son importance est donc cruciale pour un grand nombre d’espèces et donc d’activités humaines.

Les scientifiques du projet BLIC se demandent comment ces changements vont affecter le plancton. Ils vont principalement étudier 2 problématiques :

- Est-ce qu’un écosystème riche en phytoplancton fonctionne mieux qu’un écosystème plus pauvre ?

- Comment la présence ou non de zooplancton affecte-t-elle le développement des blooms de phytoplancton.

En somme, les scientifiques vont se demander si la disparition de certaines espèces de phyto- ou de zooplancton pourraient modifier tout le fonctionnement des écosystèmes côtiers

Pour répondre à ces problématiques, l’équipe de recherche va se baser sur une expérience scientifique d’une vingtaine de jours renouvelées 9 fois tout au long de l’année.

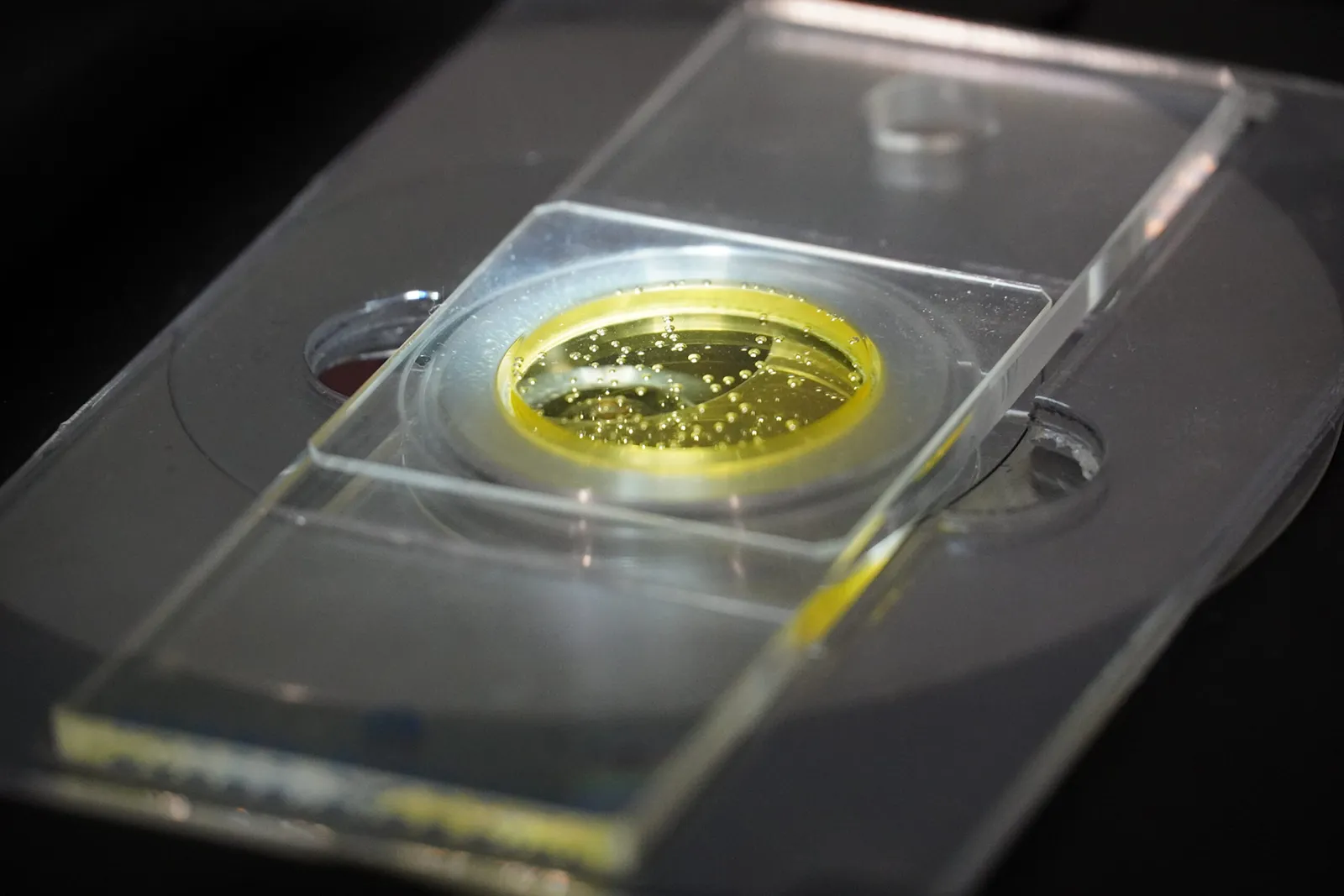

Dans cette expérience, les scientifiques vont recréer 4 écosystèmes : Un écosystème riche en phytoplancton (comparable à la rade de Brest), puis 3 autres un peu moins riches les uns des autres, de façon à obtenir une gamme de diversité en phytoplancton. Ces 4 écosystèmes sont chacun reproduits 3 fois (en triplicats). Cette méthode scientifique permet d’obtenir des résultats robustes.

Ces écosystèmes enrichis en nutriments sont observés durant 20 jours. Les différentes espèces de phytoplancton peuvent alors se développer.

En parallèle, et dans les même conditions, 4 autres écosystèmes étudiés en triplicat sont aussi mis en culture, à la seule différence que du zooplancton est ajouté dans ces derniers au bout de 10 jours.

Plusieurs analyses sont menés de façon quotidienne dans tous les écosystèmes de l’expérimentation :

- La quantité de nutriments consommés

- La quantité et l’identité des espèces de phytoplancton qui se sont multipliés

- L’état de santé du phytoplancton, nottament sa capacité à réaliser la photosynthèse

- La quantité et l’identité des espèces de zooplancton qui se sont multipliés dans les écosystèmes correspondants

Il est encore trop tôt pour interpréter les résultats. L’analyse de tels échantillons, et notamment le comptage de phytoplancton peut être assez long. Les échantillons rassemblent chacun plusieurs milliers d’individus.

Lorsque les scientifiques auront interprété les résultats des 9 expériences, ils pourront conclure et nous informer. On saura alors si tous les changement qui affectent les écosystèmes côtiers menacent aussi le plancton et ainsi les espèces qui dépendent de ce dernier.

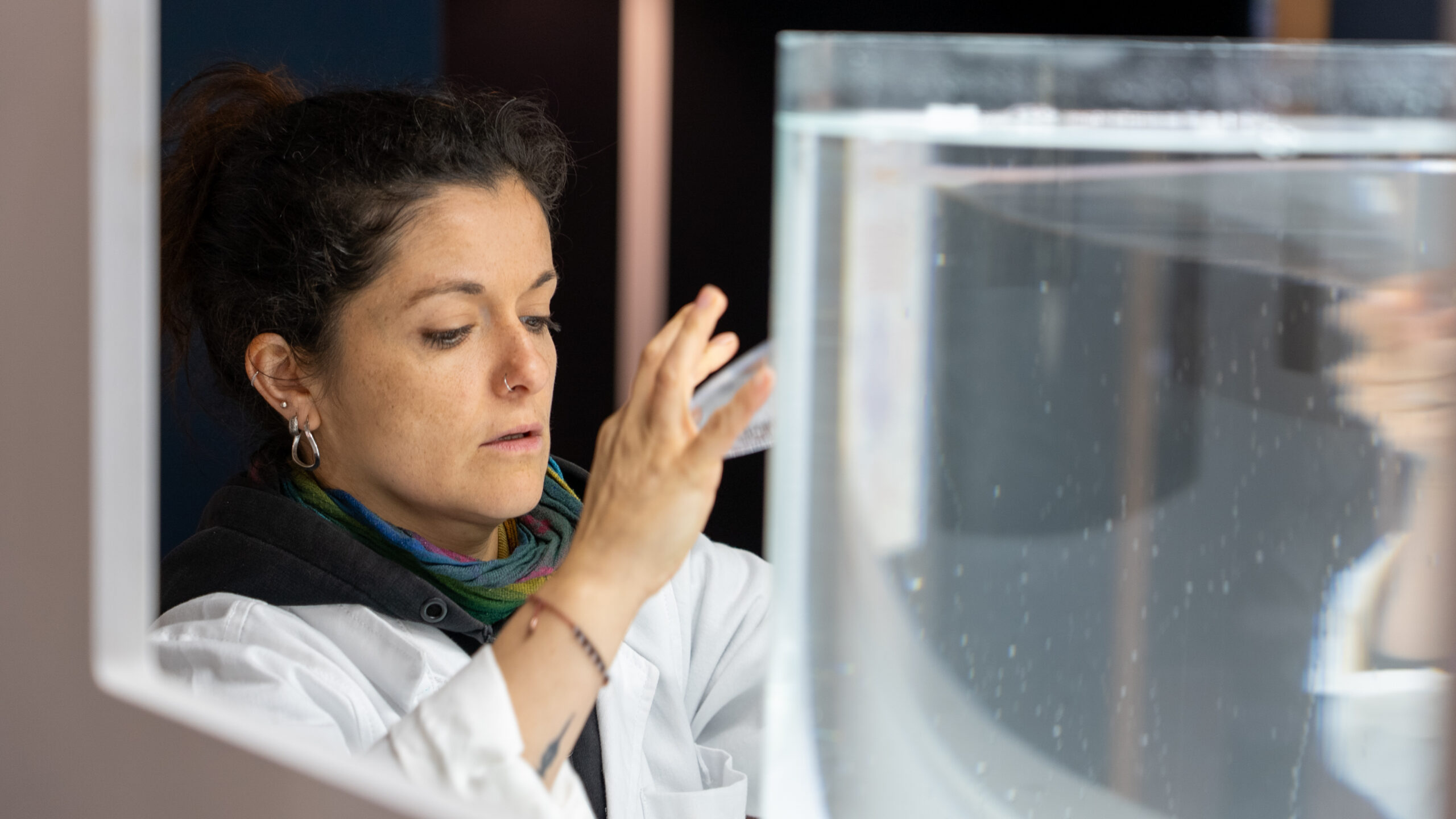

L'équipe

Philippe Pondaven

Cécile Klein

Maéva Gesson